1歳6ヶ月

歯の本数が増え、食べることに興味を示す時期です。

生えたての歯は軟らかく、虫歯になりやすいため、保護者によるお口のケアを行い、食生活を整え、習慣づけることが重要となります。

吸てつ反射

3歳児

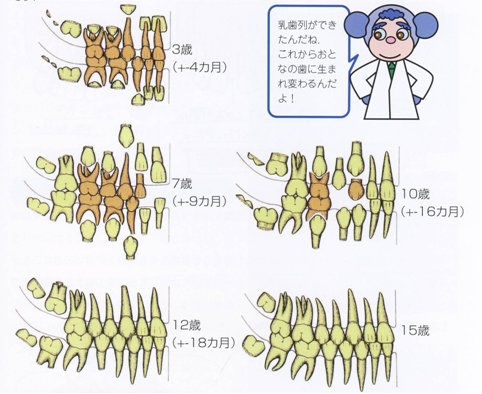

一般的に、すべての乳歯が生え揃って歯並びが完成する時期です。

生活行動範囲が広がって食習慣が多様化するため、虫歯のリスクが高まりやすくなります。

お子様自身が行う歯磨き、保護者による仕上げ磨き、食生活を注意することが必要です。

また、指しゃぶりや、唇や爪などを噛むなどの癖が習慣となっている子供もなかにはみられます。

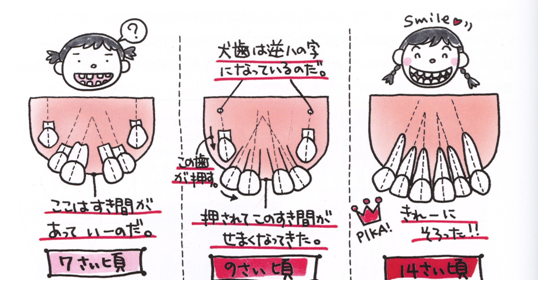

この時期、歯と歯の間にすき間がある(発育空隙)ことが正常です。

乳歯より大きい永久歯が生えてくることを考えると、すき間のあるほうがいいのです。

このすき間は、永久歯が生えかわる時、利用され閉鎖していきます。

小学低学年(混合歯列期)

乳歯は、小学生になった6~7歳頃から永久歯へ生え変わり始めます。

この時、乳歯と永久歯が混在する「混合歯列期」を迎えます。

混合歯列期は、歯の高さにバラツキがみられたり、ねじれや傾斜があったりし、ブラッシングが難しく、お口の中に汚れが溜まりやすくなります。

また、生えたばかりの永久歯は、未熟で酸に弱い特徴があります。

永久歯が生えてから2~3年は虫歯になりやすいので注意する必要があります。

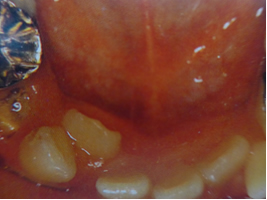

乳歯に虫歯があると、生え替わりがスムーズに行われず不正咬合になってしまうこともあります。

乳歯の虫歯を放置していたために、永久歯の生える場所がなくなり、歯並びが悪くなっています。

前歯の隙間は、それほど心配する必要はありません。

小学高学年

小学校高学年から中学にかけて、12歳臼歯といわれる7番目の歯がはえて、28本の永久歯がすべてはえそろいます。

しばらくは、幼若永久歯といって、成人と比較して、歯は、まだ本来の硬さになっていません。

そのため、むし歯になりやすいです。

又、根の方も完全にできあがっていないのがこの時期です。ケガにも注意しましょう。

また、噛み合わせが完成していないこの時期は、歯ぎしりや顎関節症も発症することもあります。

矯正はいつから始めたらいいの?

それぞれのケースにより、最適な開始時期は異なりますが、少しでも変だなと気付かれた場合はすぐに診察を受ける方がよいでしょう。

矯正治療は、小学生から成人の方まで、幅広い年齢で治療が可能です。

顎骨の成長期に行う矯正と成長が完了した大人の矯正の場合と分けて考えるとよいでしょう。

成長のコントロールは成長期にのみ限定され、乳歯のスペースを利用した治療は歯の交換期に限定されます。

下顎前突

「受け口」ともいいますが、骨格的な特徴として、上顎が小さく下顎が大きい、という傾向があります。

このため、低年齢における受け口の歯列矯正治療は上顎の成長促進、下顎の成長抑制を行い、上下顎骨の大きさのバランスを改善して、今後の正常な成長発育を促すことが歯列矯正治療の目的になります。

顎骨の完成した大人では「外科矯正」が必要となることもあります。

まず、顔を横からみて、上下のあごの位置を確認してください。

写真1のように下あごが上あごよりも前に出ているようでしたら、下顎前突となります。

下あごは手や足の骨と同じ発育をするので、成長期になるとさらに下のあごが出てくる可能性がありますので、矯正専門医に相談されるのが良いでしょう。

顎の位置は正常で下の歯だけが前に出ているようでしたら、年齢によって歯の矯正が必要な場合もありますので、かかりつけ歯科医に相談されると良いでしょう。

ただし、大人で下あごの位置が大きく前に出ているようでしたら、あごの手術が必要になることもありますが、その場合は、矯正専門医と口腔外科医との連携医療となります。

写真 1

指しゃぶりの悪習癖

指しゃぶりは「吸てつ反射」という赤ちゃんが口に触れたものなら何でも吸うという本能的な機能から起こってくる行為です。

3歳くらいまでの指しゃぶりは、それほど心配は要らないでしょう。

おおむね5歳を過ぎると、乳歯から永久歯への交換が始まるなど、口や顔の大きな成長変化がみられます。

この時期まで指しゃぶりをしていると、指が押す持続的な力で、上顎前突や開咬を生じます。

また、吸うために働く頬の筋力で上顎歯列が狭窄すると、臼歯部の交叉咬合も招くことになります。